| 来源: 江苏省江都中学 发布日期: 2021-05-17 访问量:292 |

“好事成双在高邮”

5月15日,按照原定计划,我社赴高邮的研学之旅顺利开启,这是本学期终结性的研习活动,也将是高二社员同学们的最后一次活动机会,所以,即便是暴风骤雨也浇不灭考古社师生活动的热情,高二的社员同学更是排除万难,悉数参加活动。

高邮,镶嵌在广袤的江淮平原的南端,京杭大运河之畔,是古代历朝邮驿和漕运的必经之地,高邮也因其特殊的地理位置而得名,成为全国2000多个县市当中唯一一个以邮命名的城市。

这是我们的第一站——明代遗址盂城驿。这里是中国邮驿史的“活化石”,也是全国规模最大、保存最完好的古代驿站。驿站规模宏大,除驿站本身的牌楼、照壁、鼓楼、厅房、库房、廊房、马房等外,驿内还有秦邮公馆,运河堤上有迎饯宾客的皇华厅,驿北还有驿丞宅等房屋。在国内像这样大规模的古驿实属少见,对研究我国古代邮政史、交通史、水利史都具有科学、艺术、历史和文物价值。

汪曾祺,是高邮又一张精致的名片。有人认为他不如鲁迅那般为民族觉醒而发声,不如沈从文那般文字秀丽温婉,也不如老舍作品那般反映民生艰苦,但他纯粹,他的作品不为任何人发声,只写自己想到的,自己看到的,记录最真实的社会。因此,他被誉为"中国最后一个纯粹的文人,中国最后一个士大夫"。

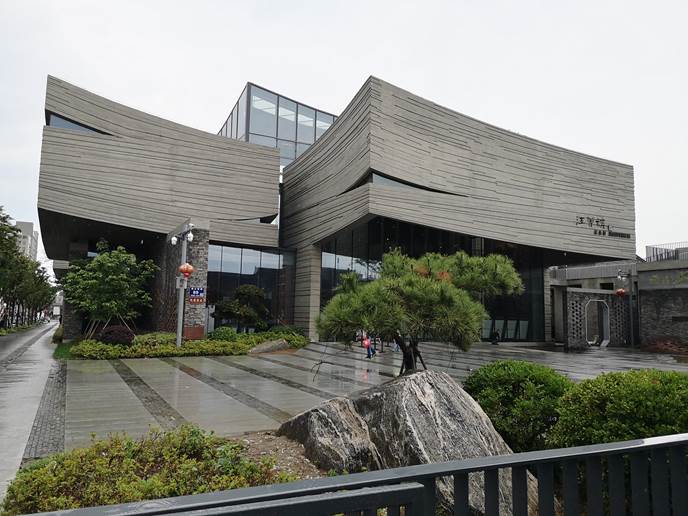

纪念馆错落布置,流线理性,起翘的屋顶既仿佛涟漪荡漾,隐喻汪老笔下“高邮的水”,又似汪老的散文稿纸随风飘扬,还仿佛一本本汪老的著作叠放在一起向人们述说汪老的故事……内部园林曲径通幽,与建筑相得益彰。

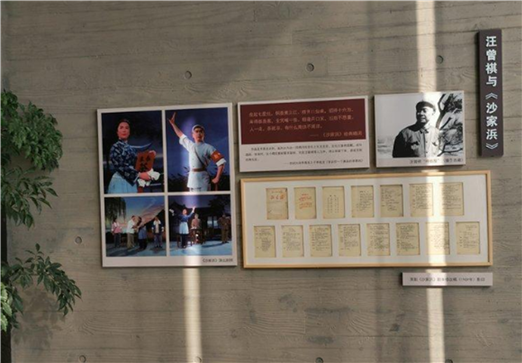

久唱不衰的现代革命京剧《沙家滨》,其剧本就是出自汪曾祺之笔。《智斗》那场的台词已然成为千古绝唱。

汪曾祺的生活充满了烟火气,他好酒、好吃。他喜欢自己去菜场买菜,回家后又喜欢自己下橱烹饪,他对美食有独到的理解。他写过许多有关美食的散文,如:《咸菜茨菇汤》、《端午的咸蛋》等。他还有许多美食专著,如《家有酒菜》、《食事》等。难怪《舌尖上的中国》总导演陈晓卿说:“在众多的美食作家中,汪曾祺是我最喜爱的一位。拍摄《舌尖上的中国》,很大程度上受到了汪曾祺美食文化的影响。”

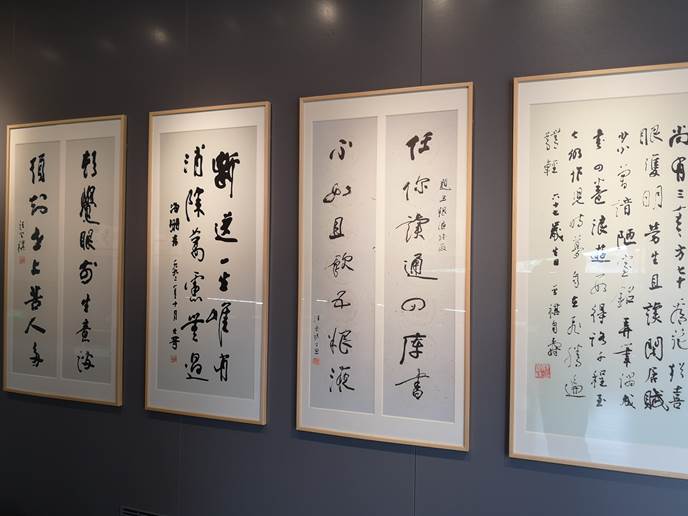

他一生嗜酒,但能爱酒爱到这么公然打广告,并能把广告打得如此有文化气息的,怕是也就只有汪曾祺了吧!

书籍是人类成长的阶梯。连接纪念馆一楼和二楼的通道被设计成了汪曾褀作品墙,同学们可以在这里自由阅读汪老作品,聆听汪老对生活的感悟,享受这喧闹都市中的片刻宁静。

汪老曾说:"我希望我的作品能有益于世道人心,我希望使人的感情得到滋润,让人觉得生活是美好的。人,是美的,有诗意的。"如今先生虽去,但他的作品已经达成了他的心愿。

文游台是我们此行的最后一站。它始建于北宋太平兴国年间(976年),据《高邮州志》载:“宋苏轼过高邮,与寓贤王巩、郡人孙觉、秦观载酒论文于此。时郡守以群贤毕集,颜日文游台”。可见这是一个一直吸引着四方文人学士前来访古拜贤的地方。

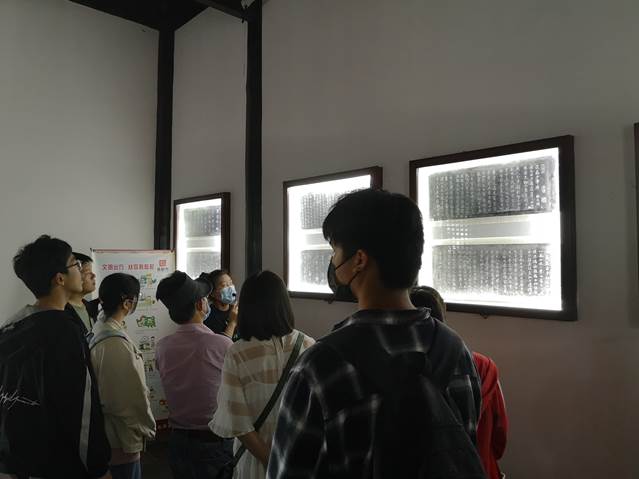

在盍簪堂,四壁嵌有《秦邮帖》,乃清代嘉庆年间高邮知州师兆龙集苏东坡、黄庭坚、米元章、秦少游、赵子昂、董其昌等名家书法,由著名金石家、钱泳勒刻而成。如此众多的书法名家作品的集中展示,使碑帖具有较高的艺术价值,并为人们了解高邮的历史文化提供了一个窗口。

在这座城市,有很多好事成双的特殊印记。

高邮的第一双就是拥有“双运河”,一条是2500年前春秋时吴王夫差开凿的古邗沟,另一条是新中国成立之后,在老运河的东堤外又另开的一条新河。

高邮的第二双是“双塔”,一座是我国仅存的几座唐代方塔之一距今已有1100多年的镇国寺塔,当地人称西塔,另一座是与西塔遥相辉映的距今400多年的明代净土寺塔,是为东塔,两塔遥遥相对,一个雄伟俊俏,一个敦实厚重。

高邮的第三双是拥有“双街”,每一个城市都有一段历史,每段历史也都有承载它的历史文化老街,在高邮就有南北两条历史文化老街,南门大街与北门大街。

高邮的第四双应该就是远近闻名的高邮双黄鸭蛋了,一蛋双黄,蛋白如璧玉,蛋黄似玛瑙,红白相间,壁合珠连,实为人间之珍品。

在高二的社员同学们借助此行圆满完成了历时两年的考古社研习之际,我们不妨借着这座城市的吉兆为他们送上祝福,祝愿即将升入高三的他们学业有成,好运连连,一帆风顺,好事成双。

苏公网安备 32108802010063号

苏公网安备 32108802010063号